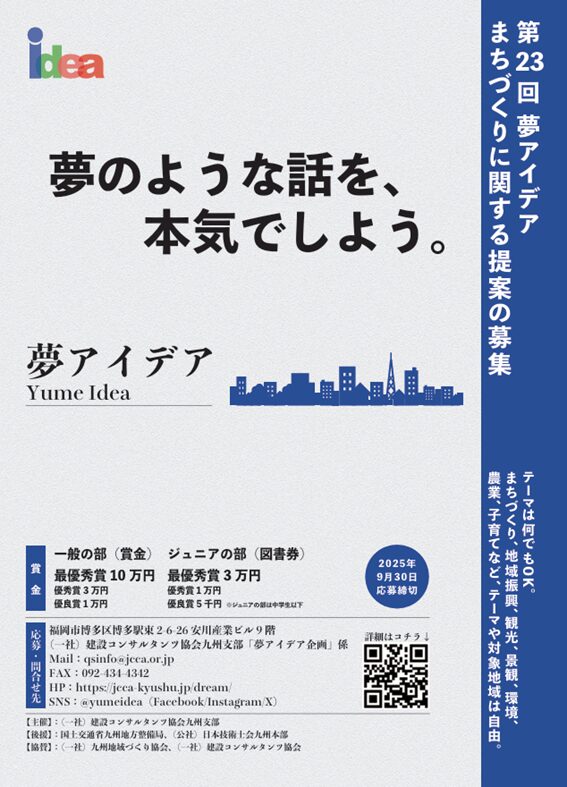

今年度(2025年度)も、(一社)建設コンサルタンツ協会九州支部夢アイデア部会が主催する「夢アイデアの募集」が始まっている。この活動の初期の時代から携わっているので、個人的な感想を記したい(協会の公式見解ではないことをお断りしておく)。

ジュニア部門が開始されたのは2022年度であるが、鹿児島県の緒方塾(正式名:ウェルネス学習トレーニングセンター)からの応募以外は、中々応募がないのが現実である。

「大人と子供の応募作品を同列に評価するのは難しい」という現実的な問題から、ジュニア部門ができた訳であるが、この活動への参加を子供たちに呼び掛けることは、個人的にも大変有意義と考えている。

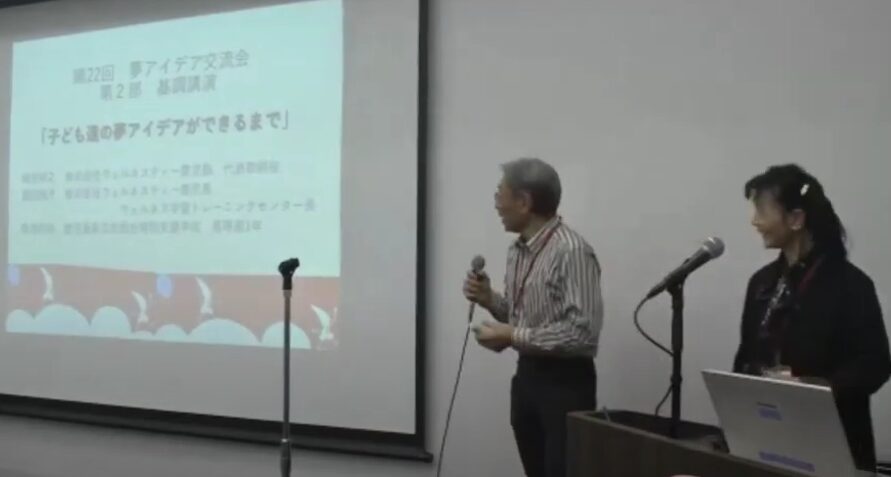

昨年度は、夢アイデア交流会の場に、「緒方塾の緒方さんと園田さん」に来ていただいて、講演もしていただき、子供たちが作品を作る場合のノウハウも公開していただいた。

・・・・・子ども達の夢アイデアができるまで

それでもジュニア部門(中学生以下)の応募を増やしていくのは難しいと思っている。理由はたくさんあるが、大きな理由として以下のような点があるのではと推測している。

① 今の子供たちは忙しい。

② 子供たちにこの募集のことを知ってもらうのは難しい(現在、教育委員会や小中学校を通じてPR中)。

③ 子供たちに情報が届いたとしても、親御さん・先生の理解、協力、指導は欠かせない。

建コン九州では、ホームページ、ポスター、チラシ、車両広告などでPRしているが、ジュニア部門は、「子供たち+親御さん+先生」に情報が届くことが肝心である。

情報伝達のパターンとしては、

① 親御さんが認識 →子供たちへ応募を促す

② 先生が認識 →自由研究などの一環で子供たちへ応募を促す

③ 子供たちが認識 →親や先生へ相談する

④ 子供たちと親御さんが同時に情報に触れる

ということなどが考えられるが、上記の「緒方塾」では、学習トレーニングの一環として、

⑤ 塾の先生→子供たち(親御さんには、子供たち、もしくは塾の先生から伝えている?)

と推測される。

子供たちの場合は、「作品をどう形(文章やイラストなど)にしていくか」のハードルも大きいと思われる。「緒方塾」の場合は、指導者、ノウハウ、過去の作品の蓄積などが揃っており、ハードルをクリアされているが、そういう特別な環境以外の場合は、子供たちが応募まで行くのは大変難しいということが分かってきた。

そこで、昨年度は、「児童館でのワークショップ」などを行い、一定の手応えを得たが、作品応募までは辿り着けなかった。今年度以降も「ワークショップ開催」などを模索している状況である。

忙し過ぎる子供たちかも知れないが、「緒方塾からの応募作品の内容」「生き生きとした子供たちの発表風景」「発表会場に来られた親御さんの様子」「発表に参加した子供たちの成長に関する情報」などに触れると、複雑で混乱気味の現代社会で、意味のある活動ではないかと個人的にも大変共感している活動である。

ーーーということで、「子供たち+親御さん他」を念頭に、「応募のプロモーションの動画」をClipchampのテンプレートを使って作成してみた。

(募集内容の詳細は、「建設コンサルタンツ協会九州支部のHP.」で確認して頂きたい)

・・・・・動画リンク

なお、インスタなどのSNSでのPRもしたいが、私は、インスタの使いから勉強が必要な現在である。