1.概要

2025年のタケノコシーズンは、ひどかった。出てくる数も少なかったが、出てきたと思っていたら、次の日は、大半がイノシシに食べられていた。こんな年はこれまでなかった。イノシシ被害はこれまでもあったが、シーズン後半は採り切れない程たくさん出ていた。 原因は、イノシシの数が増え過ぎたとしか思えない。そこで、これからは竹林内をきれいにすることに加えて、タケノコの防護エリア(シシ垣)を、伐った竹を利用して作ろうと計画した。2025年のシーズンの終わりに、一部手を付け始めた。 これから、2026年シーズン向けに整備を始めるが、優先課題は「シシ垣作り」である。これから整備を始めるが、整備前の状況を紹介したい。

2.シシ垣構想

何か防護柵を設置しない限り、今後はタケノコを期待することは厳しいと今年のシーズンの終わり(5月頃)に考えた。ネットで調べてみると、千葉県などの資料が見つかり、電気柵の他、伐った竹を活用した防護柵も有効との報告があった。

竹を使った防護柵のイメージは、千葉県の資料(千葉県、千葉県野生鳥獣対策本部、千葉県農林水産技術会議:イノシシからタケノコを守る---簡易電気柵と竹防護柵の設置方法---)に記載されている写真を引用させてもらえば、以下のとおりである。

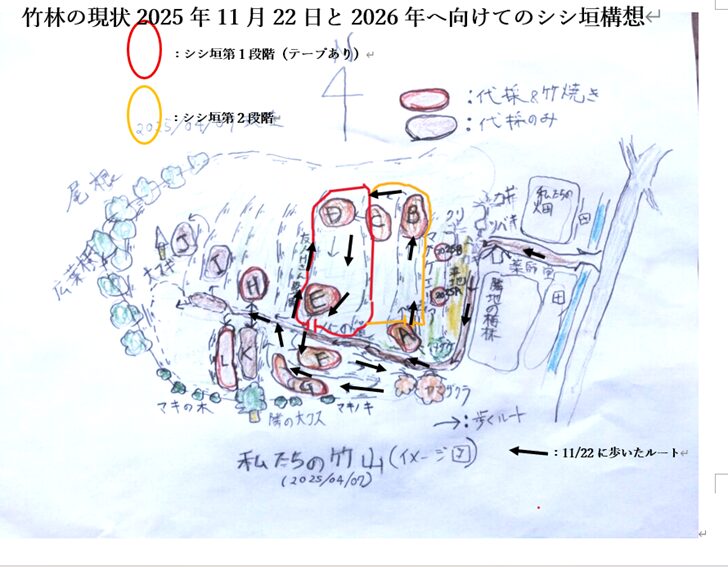

このイメージでの防護柵を計画するが、どれほど労力が掛かるか分からないので、第一段階での囲いと第2段階の囲いを考えた。

この防護柵の設置予定ラインを、2025年冬~春に作成していた「竹林概要マップ」に書き込むと以下のとおりである。まずは、第一段階の防護柵(赤枠)を2026年2月末までには設置したいと思っている。

なお、昨シーズンは、倒れた竹や密な部分の竹を伐採し、片付けを兼ねて竹炭・竹灰を作る竹焼きスポットを作って行くイメージでの整備を行ったが、まずはシシ垣設置を優先し、余裕があれば、昨年と同じようなイメージでの作業もしたいと思っている(明るい竹林や広場(スポット)を作ると気持ちが良いし、人も呼べる)。

3.整備前の状況

2026年シーズンに向けて、竹林整備をこれから開始したいと思っているが、整備前の状況を紹介するために、上の地図の矢印のルートで竹林内を歩いた。

11月22日(土)の午前中であったが、陽の光の差し込む方向で見えにくい部分もあるが、昨年の整備前の状況と比較すれば、かなり明るく、少しはきれいになっていると思う。明るくなったので、下草の繁茂が目立った(季節の影響もあるとは思う)。

第一段階での設置ラインを示すテープは、昨シーズンの最後に張った。また、ごく一部、作業の大変さなどを確認するために、手を付けていた。

この手を付けていた部分と出入口位置の箇所を以下に示す。

4.余談(自然薯のツルのお茶の花)

竹林部分とその下の平坦地の境に自然薯の太いツルを見つけた。野菜畑周辺にも自然薯のツルがたくさんあるが、自然薯はイノシシの大好物で、すべてではないが、例えば「今度掘ってみようと思っていたツル」が掘られてしまうことは多い。夏の間に見つけた良いツルには目印を付けているが、イモが大きくなる前には掘られないだろうと甘く考えていると、秋口にはやられてしまう。

そこで、どうしても残しておきたいツルは、ネットで防護柵を作って守るようにしている。これらのツルは、友人と一緒の12月中に掘る予定である。

この自然薯の防護柵を作ろうとしていた時、驚いたことに「花が咲いているお茶の木」が直ぐ近くに生えていることに気づいた。別記事やユーチューブで紹介している「英彦山1000年植樹プロジェクト」の活動中、お茶の花が判るようになっていたのだ。この段では10年以上作業などをしているが、初めて気づいた。最近、竹を伐ったので見えやすいようになったとも思えるが、義父は植えていなかったとのことで、しばらく畑として、この段を貸していたWさんが植えたとしか考えにくい。

周りをよく探すと、7~8本程度のお茶の木を確認した。

これらの木から飲めるようなお茶の葉を作ることは大変だと思うが、お茶が貴重品との話として、吉川英治の『三国志』の冒頭部分を思い出した。いつか茶の葉にして飲んでみたい。

脱線してしまったが、整備前の竹林内をあるいた動画は、こちらです。

・・・・・https://youtu.be/Oo-P1McVL8E