今年は、戦後80年ということで、テレビでは様々な特集ものを放送しており、知らなかった貴重な話に触れることが多い。私は、終戦5年後の1950(昭和25)年の生まれであるが、物心が付いた頃には、未だ薄れたと言え戦争の傷跡を感じさせられるようなこともあった。例えば、近くの家の年上の子のお父さんは、炭鉱で働かれていたが、戦争の影響で体が万全ではないということなどを聞いていた。

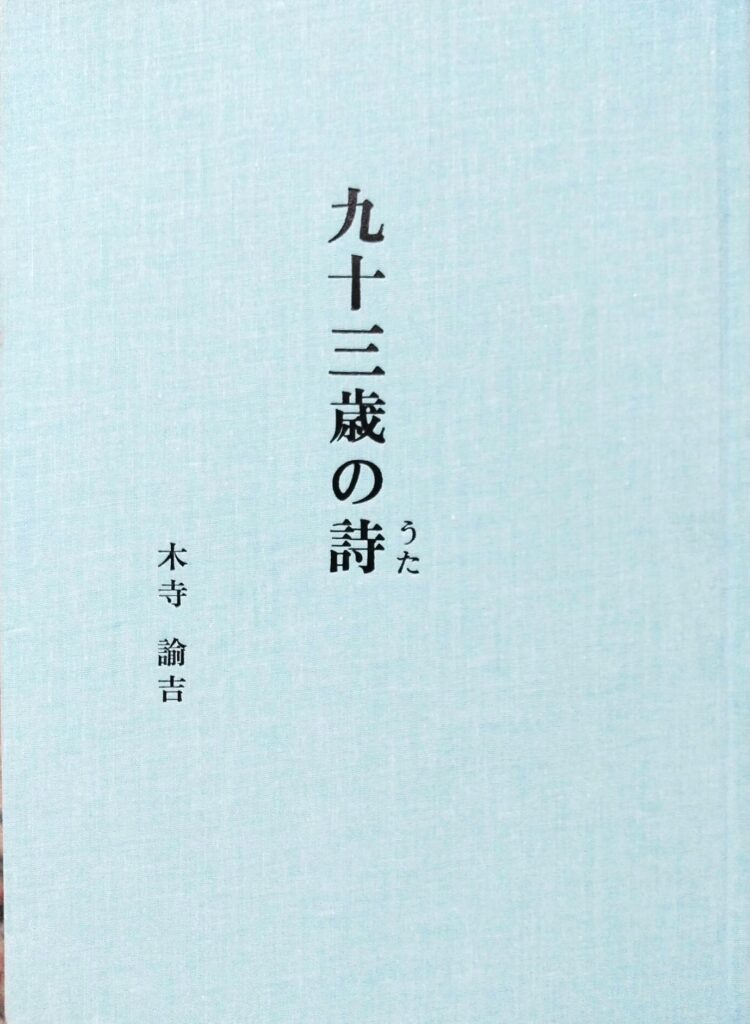

さて、父に赤紙がきたのは1942(昭和17)年の4月、太平洋戦争が始まって5カ月後で、その頃では、「島でも出征兵士が出ることは珍しくなくなっていた」ということである(九十三歳の詩:酒をめぐる断想 より)。

出征の見送り風景は、テレビドラマなどでよく出てくるが、父は伊万里駅で万歳の見送りを受けたとのことである。父の故郷(₌私の故郷)は、長崎県松浦市福島町である。伊万里に渡るためには、連絡船に乗る必要があるので、てっきりその連絡船の船着き場で見送りを受けたと想像していたが違った。合同での出征見送りがあったのだと推測する。

父の随筆(上記)によると、その時、「母(私の祖母)は少し離れてひとり立っていた」ということである。その祖母は、前夜の最後の夕飯の折に「自分から死のうと思うなよ」とひと言、言ったとのこと。

祖父は、翌日の「大村連隊の入隊」の場所まで見送るため、二人で大村の旅館に泊まったとのことだ。その夜、宿のおかみさんから「一本のお銚子」を出征お祝いとして頂いたが、二人とも下戸だったため、祖父が一杯、父が二杯のみ飲んだということである。

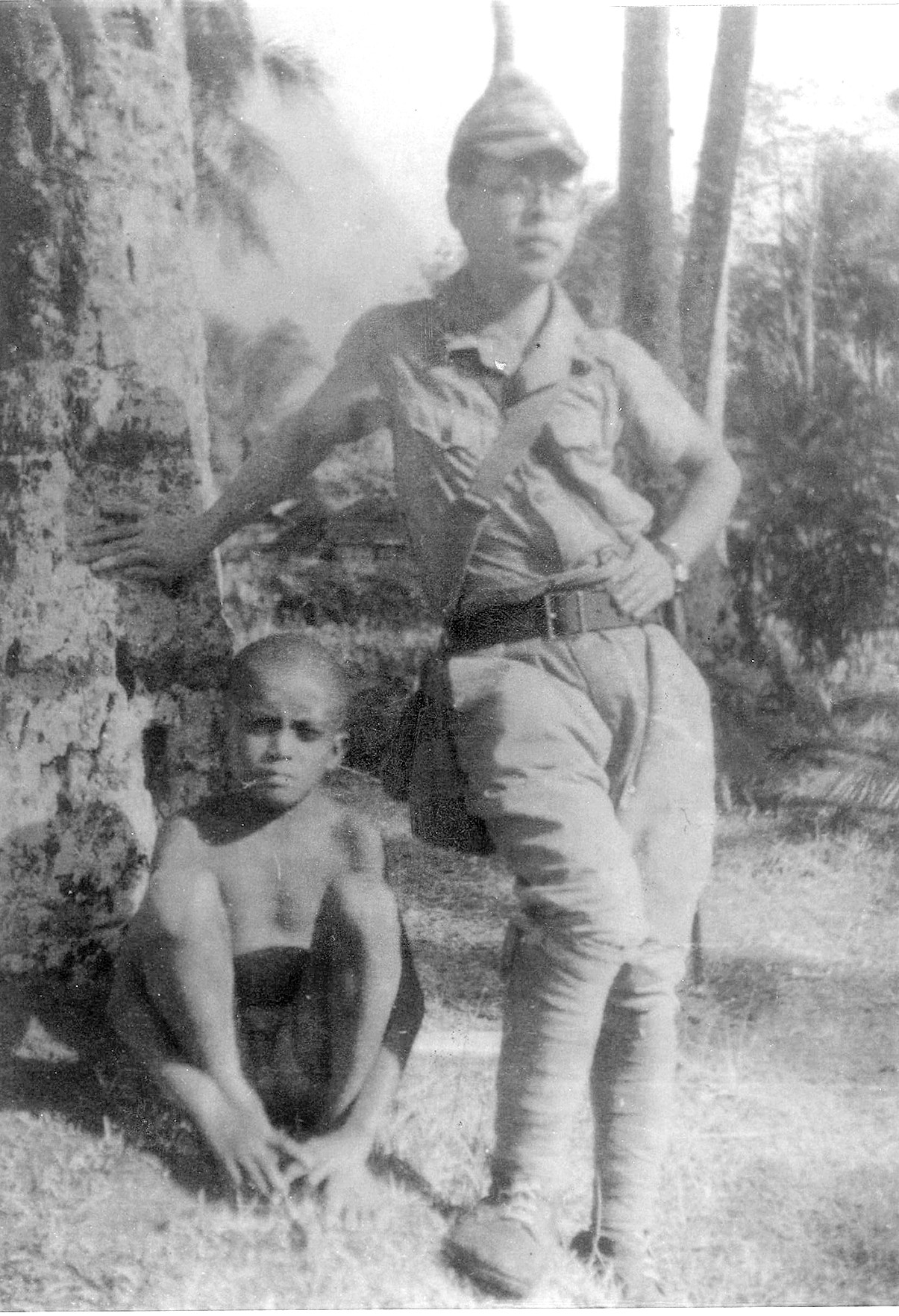

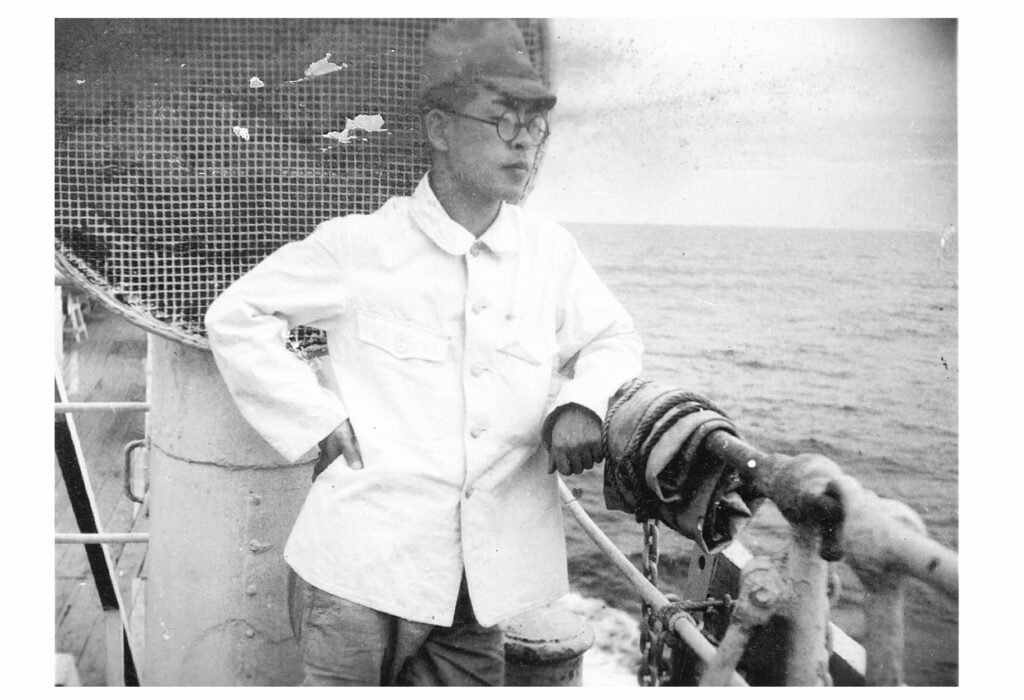

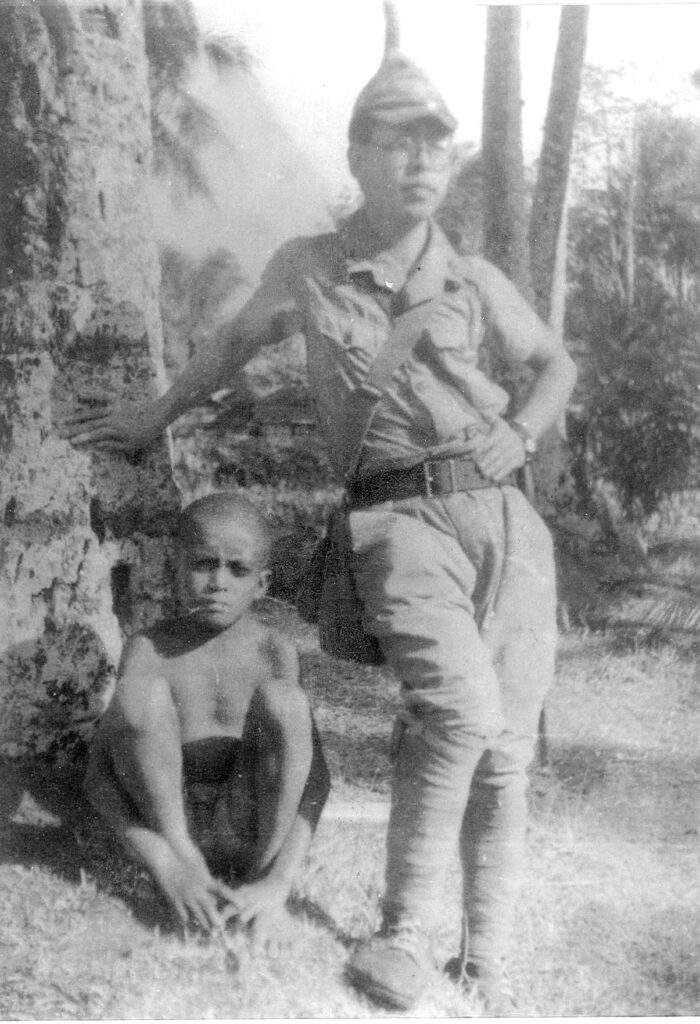

父は、4年間、台湾、フィリピン方面で船舶団の一員として、戦争に従事したが、運よく(本当にそう、私は思う)生き残って故郷に帰って来た。

4年間に一度も便りをしなかったので、復員した時、祖父は「死んだものと諦めていた父は荘然としていた」が、祖母は生還を信じていたのか、「当然のような顔で『お帰り』」と大きな声を出した」とのことである。

父は、この随筆の最後に、

「いかに歳月が褪せて行こうとも私の脳裏には、時として故郷の父母や愛する妻子を案じ、郷土の酒を想いつつ果てて逝った人たちの、凄惨とも言える記憶が甦る」と記している。

なお、レベルが全く違うが、私の大学受験の時のことである。

下宿していた佐世保市を引き払って受験の前日まで実家に居た。受験へ向かうため、受験前日、実家の福島町から伊万里市、JRで伊万里駅から有田駅、そして、佐世保から博多へと向かう列車ーーー福岡で受験する佐世保からの同級生と先生らが乗車している列車ーーーに有田駅で乗ったが、父が有田駅まで同行して見送ってくれた。

後の中学校の同窓会の席だったと思うが、そのシーンを同級生が見ていたとのことで、その時は、親の過保護が恥ずかしいと思ったので記憶に残っている。

ーーーもちろん、今では、恥ずかしいという気持ちよりも、暖かい思い出となっている。